「解像度を上げる」とは、「物事を、もっと細かく、くっきり、はっきり見る」ということ。

ぼんやり見ていたものを、カメラのピントを合わせるように、シャープにするイメージです。

例えば、仕事で解像度を上げると、以下メリットを得られます。

- 問題の本質を見抜ける

- 的確な意思決定ができる

- 認識相違がなくなり、コミュニケーションが円滑になる

結果、業務の質とスピードが向上し、成果に繋がりやすくなります。

この記事では、「解像度を上げる」ための視点と、ビジネスや日常生活で曖昧な思考を明確にする具体的な方法を紹介します。

ロジカルシンキング、問題解決能力、情報分析力を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。

今なら1,500円分が無料!

マイページから、いつでも解約できます。

この記事を書いている人

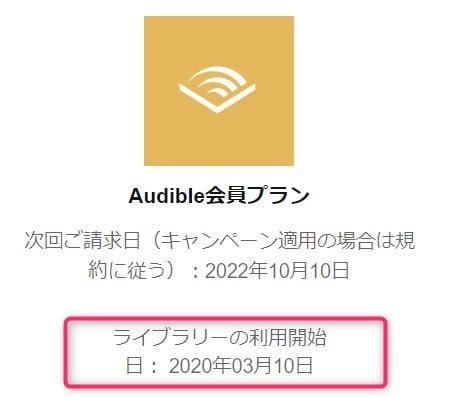

- Audible利用歴5年

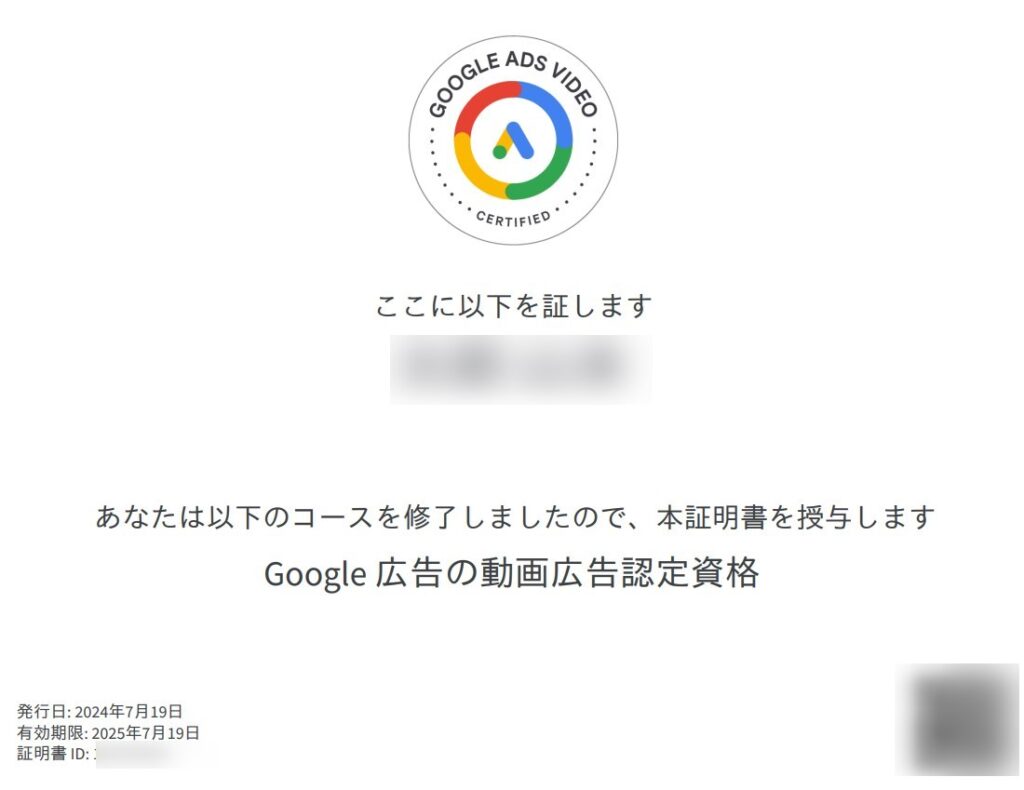

- SEO検定1級合格

- 東証スタンダード会社員

書籍『解像度を上げる』の概要と主題

こんな体験ありませんか?

「話がぼんやりして理解できない」

「どこかで聞いたような内容だ」

「いまいちピンとこない」

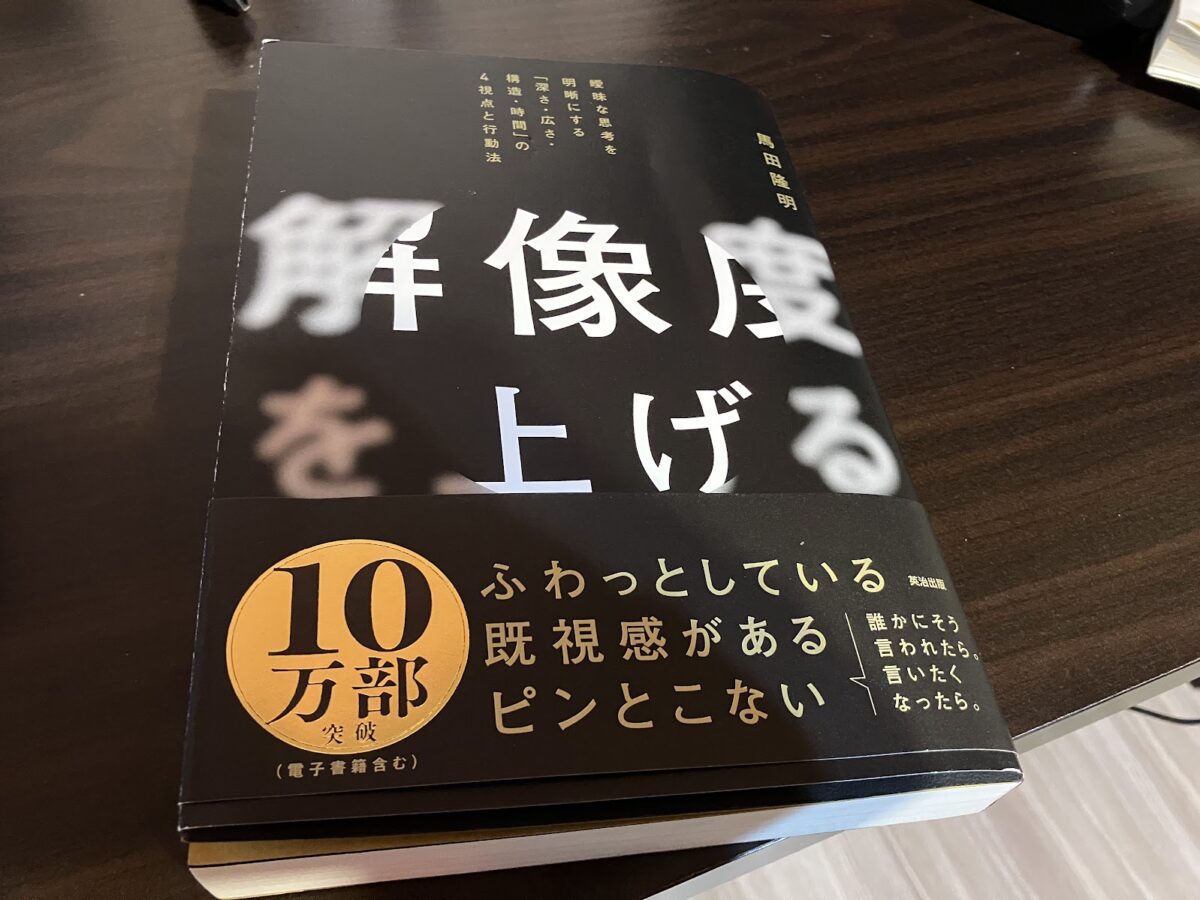

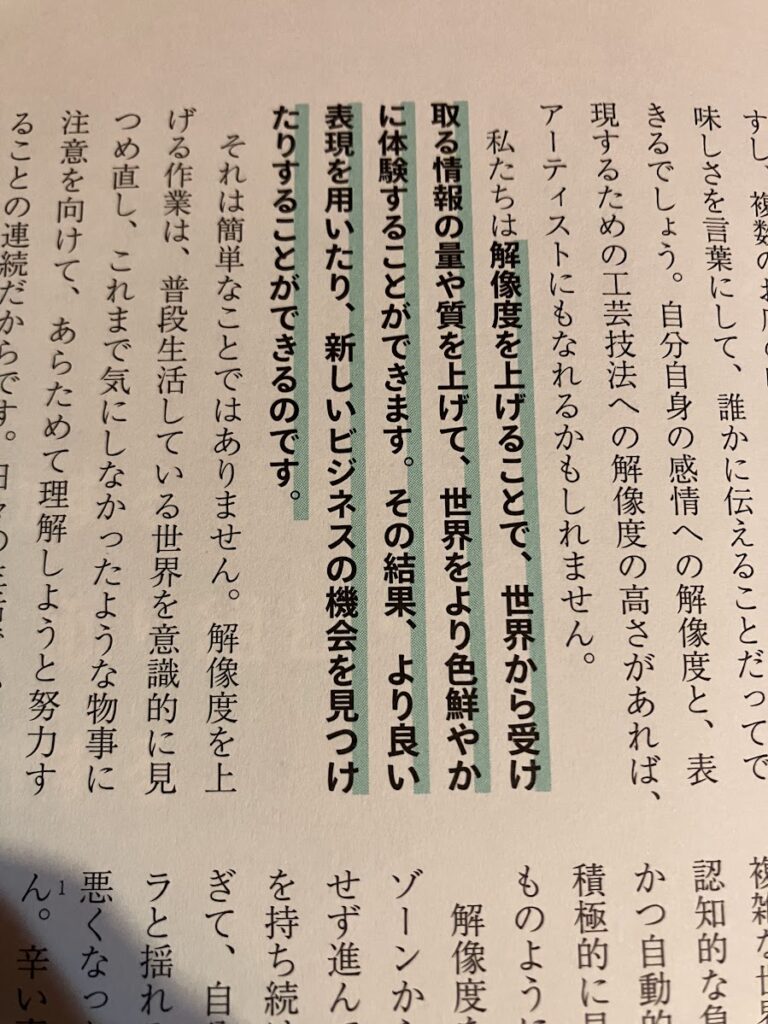

こんなモヤモヤを晴らすヒントが詰まった一冊が『解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法』(英治出版)です。

2022年11月に刊行されたこの本は、私たちが日常やビジネスで直面する「曖昧さ」に切り込みます。

そもそも「解像度を上げる」とは、物事への理解を深め、考えをクリアにして、曖昧な課題認識をハッキリさせることを指します。

著者である馬田氏は、多くの優れた起業家と接する中で、彼らが顧客や市場に対して驚くほどクリアな視点、つまり「高い解像度」を持っていることに気づきました。

なぜ彼らはそこまで深く、そして明確に物事を捉えられているのでしょうか?

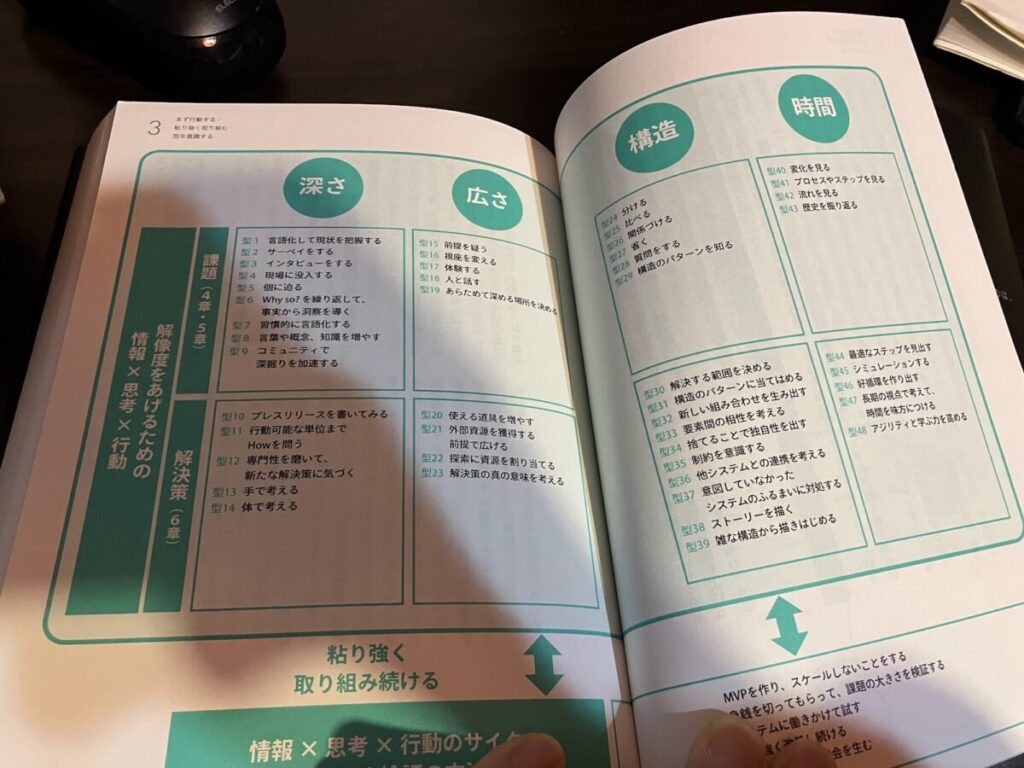

その秘密を探る中で見えてきたのが、「深さ」「広さ」「構造」「時間」という4つの重要な視点です。

- 深さ: 物事を深く掘り下げて本質を探る視点

- 広さ: 多角的な視点から全体像を捉える視点

- 構造: 物事の要素や関係性を整理して把握する視点

- 時間: 過去から未来への変化の流れを読む視点

本書では、4つの視点を使い「解像度」を高めていくことができるのか、具体的に解説されています。

解像度が高まれば、これまで見過ごしていた課題の本質が見え、思いもよらなかった新しいビジネスチャンスを発見できるかもしれません。

この『解像度を上げる』は、以下悩みを解決してくれます。

- 企画や提案の説得力が増す: アイデアが「ふわっとしている」「具体性に欠ける」と言われがちな悩み。解像度を上げることで、背景、目的、具体的な方法、期待される効果などを明確に言語化でき、説得力のある提案が可能になります。

- 問題の根本原因が見える: 発生している問題に対して、場当たり的な対応しかできず、根本的な解決に至らない悩み。解像度を高く持つことで、問題の構造や本質的な原因を深く理解し、的確な対策を打てるようになります。

- 会議や議論がスムーズに進む: 参加者間での認識のズレが大きく、議論が噛み合わなかったり、結論が出なかったりする悩み。論点や課題に対する解像度を高め、共通認識を形成することで、建設的で生産的な議論を進めやすくなります。

- 新しいアイデアや改善点を発見できる: 日々の業務がマンネリ化し、新しい発想や改善の糸口が見つからない悩み。市場や顧客、業務プロセスなどに対する解像度を上げることで、これまで見過ごしていたニーズや課題、改善点を発見しやすくなります。

- 目標設定や計画が明確になる: 目標が曖昧だったり、達成までの道のりが不透明だったりして、どこから手をつければ良いか分からない悩み。目標や現状、必要なステップに対する解像度を高めることで、具体的で実行可能な計画を立てられるようになります。

読み終えたとき、あなたの見る世界が少し違って見えるかもしれません。

書籍の構成

- 1章: 解像度を上げる4つの視点

- 深さ: 原因や方法を具体的に掘り下げます。

- 広さ: 多様な原因やアプローチを考えます。

- 構造: 要素を分解し、関係性や重要度を把握します。

- 時間: 時間経過による変化や因果関係を考えます。

- 2章: あなたの今の解像度を診断しよう

- 自分の思考や説明力がどれだけ具体的か、多角的に考えられているかを診断し、改善点を見つけます。

- チェックリストで、自分の解像度が低いか確認します。

- 3章: まず行動から始める・粘り強く取り組む・型を意識する

- 解像度を上げるには行動が必要です。情報収集後、実際に行動し、フィードバックを得ます。

- 粘り強く取り組みながら、フレームワーク(型)を意識します。

- 4章: 課題の解像度を上げる(深さ)

- 表面的な症状ではなく根本原因に注目し、内化(情報収集)と外化(言語化)を繰り返し、理解を深めます。

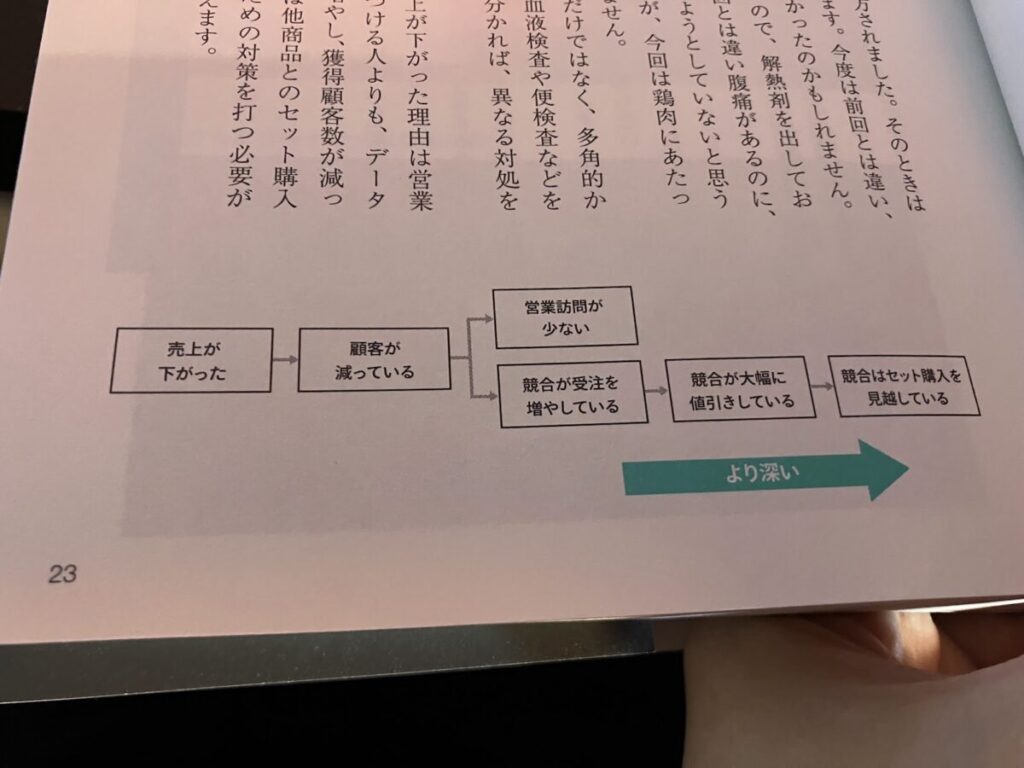

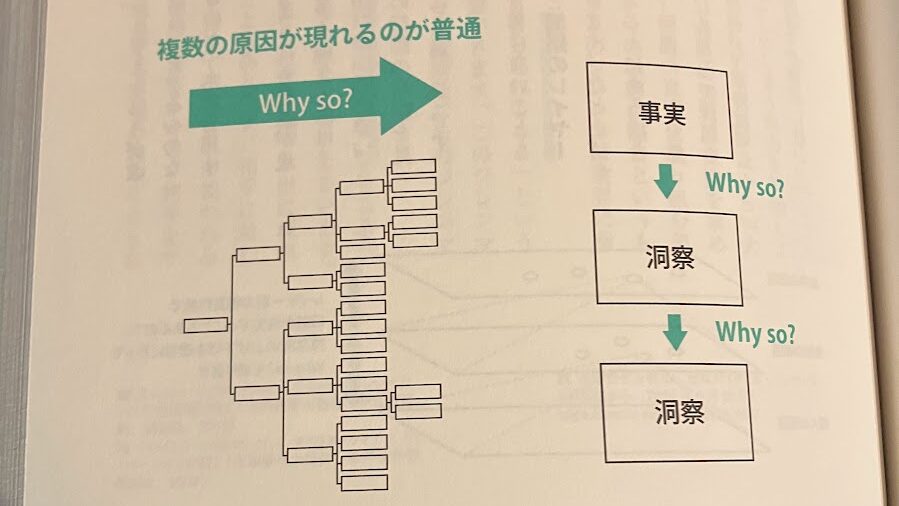

- 「Why so?(それはなぜ?)」を繰り返し、事実から本質を見抜く習慣を身につけます。

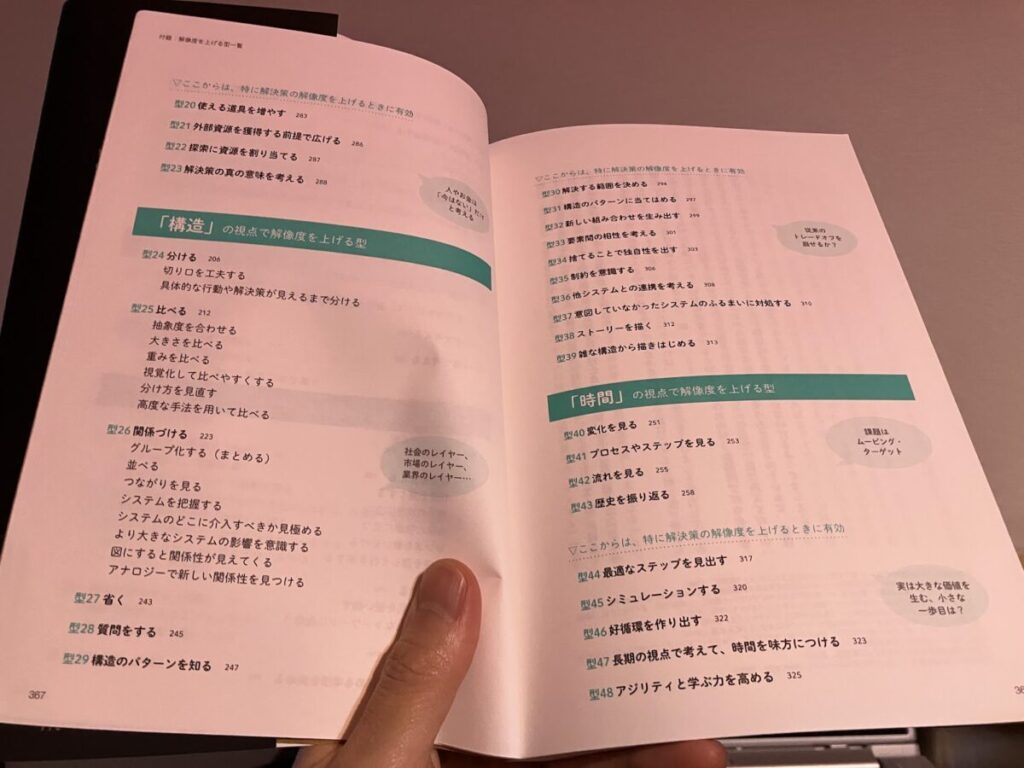

- 5章: 課題の解像度を上げる(広さ・構造・時間)

- 広さ: 多様な視点から課題を見ます。

- 構造: 課題の要素間の関係性を整理します。

- 時間: 長期的な影響やプロセスを考慮します。

- 6章: 解決策の解像度を上げる

- 良い解決策には「深さ」「広さ」「構造」「時間」の視点が必要です。

- 解決策が具体的で説得力を持つように詳しく検討します。

- 7章: 実験して検証する

- 解像度を上げた後も、仮説検証が重要です。MVP(Minimum Viable Product:顧客に価値を提供できる最小限の製品)で試し、改善を続けます。

- 行動が新たなチャンスを生みます。

- 8章: 未来の解像度を上げる

- 理想と現状のギャップから課題を設定し、未来志向で行動します。

- 将来世代や宇宙規模で考え、大きな課題に取り組む姿勢が必要です。

解像度を上げると何が変わるのか?

ビジネスチャンスや問題解決の機会が増える

解像度を上げると、世の中に隠れている「チャンス」や「問題」に気づきやすくなります。

たとえば、スーパーで買い物をしているときに「この商品、もっとこうすれば売れるのに」と具体的な改善点が見える状態が、解像度が高い状態です。

この能力は仕事にも応用できます。

例えば、ある会社が顧客アンケートを分析したところ、「若い女性がこの商品に不満を持っている」という事実を発見しました。

この情報を基に商品を改良した結果、売上が大幅にアップしたという事例があります。

問題解決でも同様です。表面的な「なんとなく問題がありそうだ」という状態から、「本当の原因はここだ!」と特定できるようになり、根本的な解決策を見つけられます。

リソース(資源)を最適に使える

解像度が高いと、限られたリソース(お金、時間、人材など)を無駄なく使えるようになります。

たとえば、家で料理するとき「冷蔵庫にある材料で何が作れるか」を考えると、余計な買い物を減らし、美味しい料理を作れます。

仕事でも同様に、「このプロジェクトで何が一番重要か」を正確に判断できれば、優先順位をつけて重要な業務に集中できます。

さらに、人材配置でも「この人はこの業務で活躍できる!」と適材適所で配置できれば、チーム全体の成果を最大化できます。

特定分野に詳しい社員にはその分野の仕事を任せることで、質の高い結果が期待できます。

人間関係が良くなる

解像度を上げることで、人とのコミュニケーションもスムーズになります。

たとえば、「友人が何を求めているか」を深く理解できれば、その友人にぴったりなプレゼントを選べます。

同様に、顧客から「この製品についてもっと詳しく知りたい」と言われた際に、丁寧に説明して疑問や不安を解消すれば、顧客満足度が向上します。

また、従業員には会社の目標や戦略を明確に伝え、意見を聞くことで、やる気を引き出せます。

日常生活でもビジネスでも、「解像度」を上げることは、物事を深く理解し、有効に活用するための鍵です。

解像度が上がれば、新しい可能性や改善点が見えてきます。

解像度を構成する4つの要素

解像度を高めるには、「深さ」「広さ」「構造」「時間」の4つの視点が重要です。

それぞれ日常の例で説明します。

深さ:本質を掘り下げる

物事を深く理解するには、表面的な情報だけでなく、隠れた原因や背景を探る必要があります。

例えば、家の掃除が進まない場合、「時間がない」という理由だけで終わらせず、「なぜ時間がないのか?」と考えます。

仕事が忙しいからか、片付けが苦手だからか、道具が揃っていないからか。

これらを掘り下げて考えると、具体的な対策(掃除スケジュールを作る、片付け方法を学ぶなど)が見えてきます。

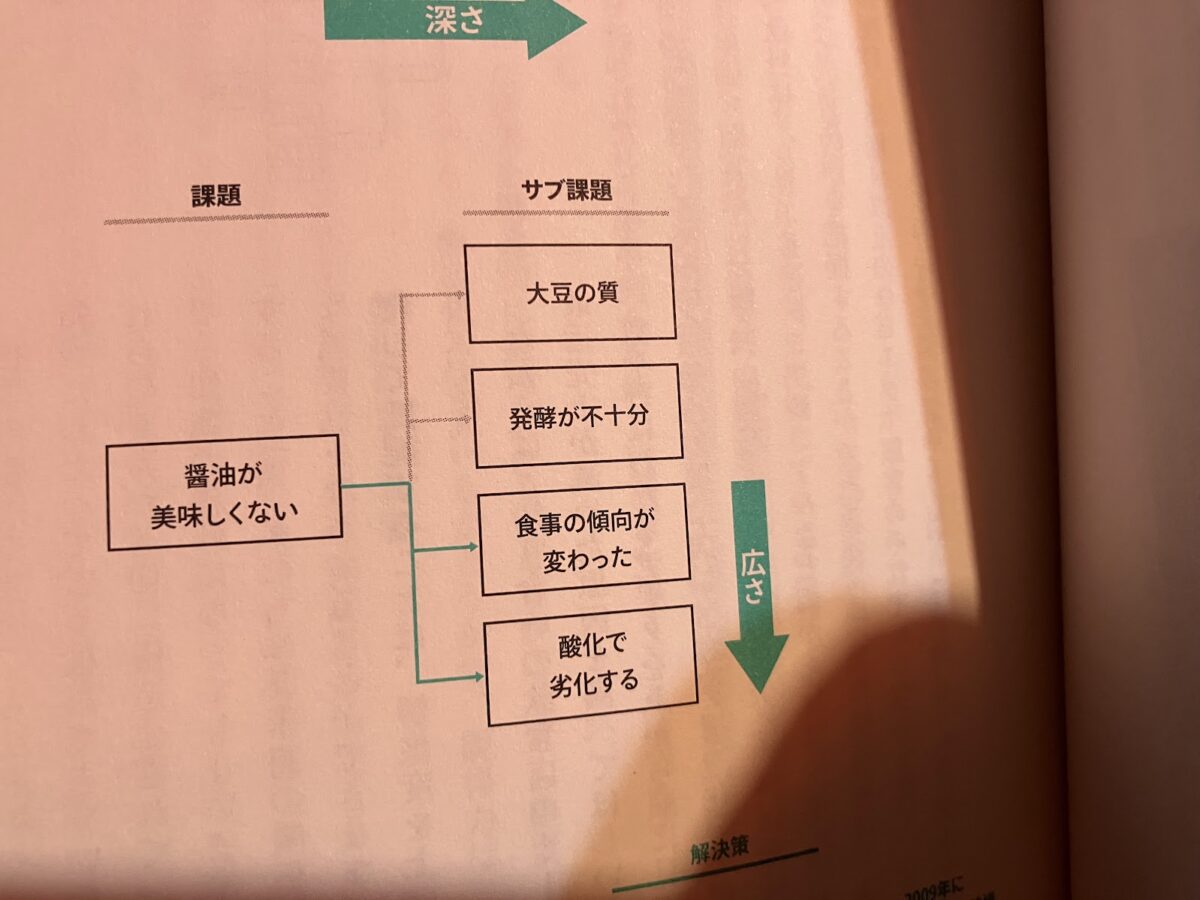

広さ:多角的な視点を持つ

一つの問題を様々な角度から見ると、新しい解決策が見えてきます。

例えば、家族旅行の計画を立てるとき、「費用」だけでなく、「移動の快適さ」「目的地の楽しさ」「家族全員の好み」なども考慮します。

さらに、友人やネットの口コミ情報を参考にすると、自分では気づかなかったアイデア(穴場スポットやお得なプランなど)が見つかる可能性があります。

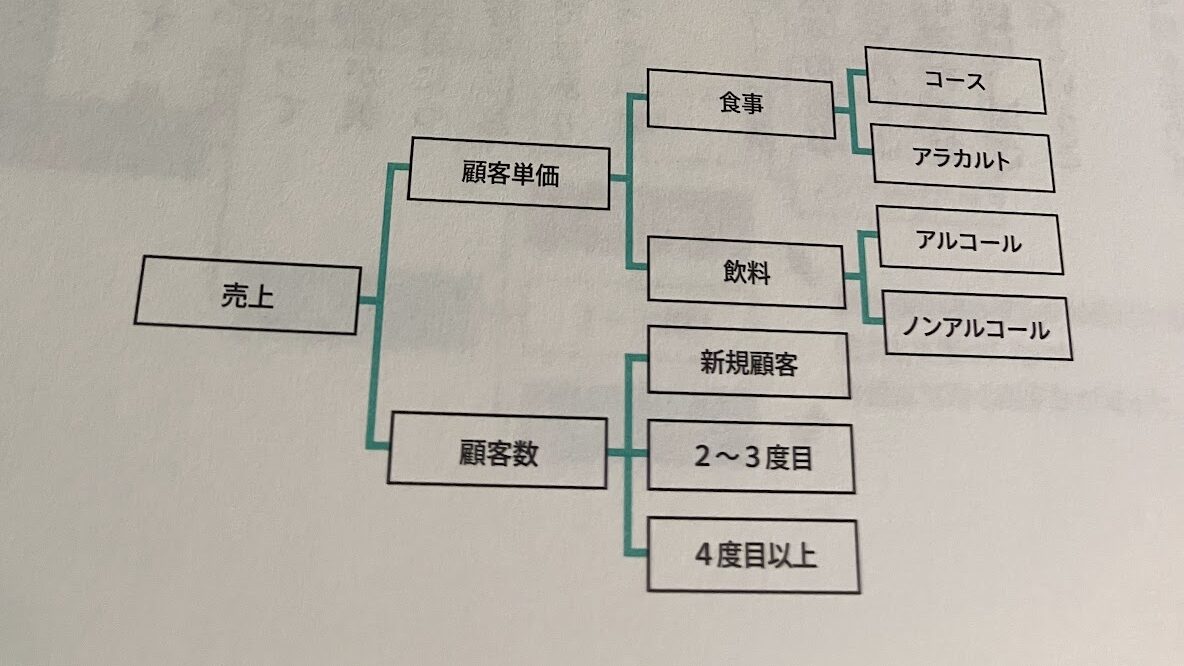

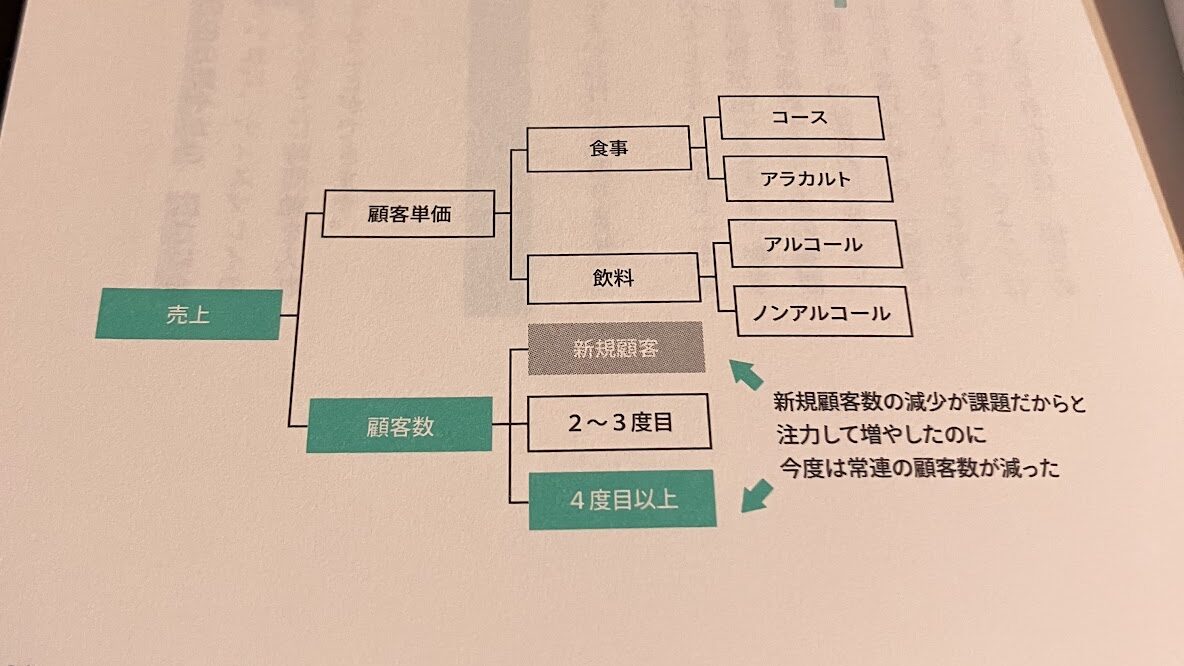

構造:要素間の関係性を理解する

複雑な問題は、小さな部分に分けて整理すると理解しやすくなります。

例えば、料理が苦手だと感じる場合、「材料選び」「調理手順」「味付け」などに分解してみます。そして、それぞれの関係を見ると、「材料選びが適切なら調理も楽になる」といった改善点が見えてきます。

また、レシピや動画で手順を分かりやすく示すと、さらに理解が深まります。

時間:長期的な視点を持つ

目の前のことだけでなく、将来を見据えることも重要です。

例えば、健康管理では「今週だけダイエットする」よりも「半年後まで続けられる方法」を考える方が効果的です。

過去の失敗(極端な食事制限で挫折した経験など)から学び、無理なく続けられる運動や食事方法を取り入れると、長期的な成果につながります。

課題の解像度を上げる具体的なステップ(わかりやすい例付き)

1. 現状把握と情報収集

まず、問題を解決するには「今何が起きているか」をしっかり理解することが大切です。

例えば、あなたが家で「最近家族みんながイライラしている」という問題に気づいたとします。

このとき、家族の会話や行動を観察したり、直接話を聞いたりして原因を探ります。

「仕事が忙しくて疲れている」「家事の負担が偏っている」など具体的な理由が見えてきます。

また、他の家庭や友人の意見を参考にすると、新しい視点を得られます。

例えば、「家事分担表を作るといいよ」といったアイデアをもらうことで、自分たちに合った解決策が見つかるかもしれません。

2. 根本原因の分析

次に、「なぜこの問題が起きているのか」を深掘りします。

例えば、家族のイライラの原因が「家事の負担」だとわかったら、「なぜ負担が偏っているのか?」と考えます。

「誰も話し合っていないから」「役割分担が曖昧だから」という答えにたどり着きます。

ここで役立つのが「なぜなぜ分析」です。「なぜ?」を繰り返すことで、本当の原因に近づけます。

例えば、「なぜ役割分担が曖昧なのか?」→「忙しくて話し合う時間がないから」という具合に進めます。

3. 解決策の検討と実行

原因がわかったら、それに対する解決策を考えます。

例えば、「家事分担表を作る」「週末にみんなで話し合う時間を設ける」「簡単にできる家事効率化グッズを買う」など、具体的なアイデアを出します。

その後、実行可能性や効果を考えて優先順位をつけます。例えば、「まずは週末に話し合いから始めよう」と計画します。

そして実行するときは、必要なもの(ペンや紙など)を準備し、家族全員に協力を依頼します。

4. 解決策の解像度を上げる

アイデアは良くても実現できないと意味がありません。

例えば、「全員で毎日1時間掃除する」という案は忙しい家庭では難しいでしょう。その場合、「掃除ロボットを導入する」「10分だけ掃除タイムを設ける」といった現実的な方法に変更します。

また、関係者(この例では家族)の協力も重要です。「これでみんな楽になるよ」とメリットを伝えることで理解を得やすくなります。

「解像度を上げる」と仕事で役立つこと5選

「解像度を上げる」というのは、Web広告コンサルタントにとって、より深く、より正確に状況を把握するための「武器」になります。

本当の問題点(ボトルネック)がピンポイントで見つかる

- 解像度が低いと…

- 「なんか広告の成果が悪いなぁ…クリック率かな?」みたいに、原因をざっくりとしか捉えられない。

- 解像度が高いと…

- 「クリック率は悪くない。でも、特定の広告グループ(例:スマホユーザー向け、30代女性向け)のコンバージョン率だけが極端に低いな。ランディングページに問題があるのかも?」みたいに、具体的な問題箇所を特定できる。

- 【使用例】

- ×:「広告予算を増やしましょう!」

- 〇:「**スマホで流入している30代女性向けの広告の、遷移先ページを改善しましょう。**現状、そのページからの離脱率が特に高いので。」

ターゲット顧客の「本当の姿」がくっきり見える

- 解像度が低いと…

- 「ターゲットは30代男性、都内在住、会社員」みたいに、大雑把な情報しか見えない。

- 解像度が高いと…

- 「ターゲットは35歳男性、都内でIT企業勤務。通勤中にスマホでニュースアプリをよく見ていて、週末はキャンプに関心がある。情報収集は特定のブログやYouTubeチャンネルで行うことが多い」みたいに、具体的な人物像や行動パターンまで見える。

- 【使用例】

- ×:「30代男性向けの広告を作りましょう。」

- 〇:「通勤時間帯にニュースアプリ面に、キャンプ道具のお得情報を訴求する広告を配信しましょう。さらに、彼らが見ている特定のブログメディアにも広告を出すのはどうでしょうか。」

より「刺さる」広告戦略や施策が作れる

- 解像度が低いと…

- 「とりあえず検索広告とディスプレイ広告を出そう」みたいに、ありきたりな施策になりがち。

- 解像度が高いと…

- 「課題は新規顧客獲得だから、まずは顕在層(今すぐ欲しい人)向けの検索広告に予算を集中。潜在層(いつか欲しい人)向けには、ターゲットの興味関心(例:キャンプ)に合わせたディスプレイ広告で認知を広げ、一度サイトに来た人にはリマーケティング広告で再アプローチしよう」みたいに、目的とターゲットに合わせた具体的な打ち手が考えられる。

- 【使用例】

- ×:「いろんな広告を試しましょう。」

- 〇:「まずは最も獲得見込みの高い『商品名+購入』などの検索キーワードに注力し、成果が出たら関連キーワードやディスプレイ広告に広げていきましょう。」

クライアントへの説明が「分かりやすく」「納得感が増す」

- 解像度が低いと…

- 「広告の成果はまあまあです。次はこうしましょう」みたいに、根拠が曖昧で、相手を不安にさせることも。

- 解像度が高いと…

- 「**現状、この広告(A)はクリック率は高いですが、コンバージョンには繋がっていません。一方で、こちらの広告(B)はクリック率は低いですが、コンバージョン率は非常に高いです。**データを見ると、B広告をクリックしたユーザーは、〇〇に関心がある層だと分かります。なので、B広告の予算を増やし、B広告のターゲット層に合わせた新しい広告パターンを追加しましょう」みたいに、具体的なデータや根拠を示して説明できる。

- 【使用例】

- ×:「この広告、いい感じなんで増やしましょう!」

- 〇:「**この広告経由のユーザーは、他の広告経由のユーザーに比べて、サイト滞在時間が1.5倍長く、購入単価も20%高いというデータが出ています。**費用対効果が非常に高いので、この広告の予算配分を増やしませんか?」

広告運用や改善が「的確」になる

- 解像度が低いと…

- 「成果が悪いから、とりあえず入札単価を上げてみようか…」みたいに、勘や経験頼りの調整になりがち。

- 解像度が高いと…

- 「成果が悪いのは、特定の曜日(例:週末)の特定の時間帯(例:深夜)だな。その時間帯はコンバージョンしないクリックが多いから、入札単価を少し下げるか、配信を停止しよう。逆に、平日の昼間はコンバージョン率が高いから、入札単価を少し強めてみよう」みたいに、細かなデータに基づいて、ピンポイントで改善できる。

- 【使用例】

- ×:「全体の入札単価を調整します。」

- 〇:「分析の結果、スマホからのクリックは多いものの、購入に至っているのはPCからのユーザーが多いことが分かりました。PCユーザーへの広告表示を強化し、スマホユーザー向けにはクリエイティブ(広告のデザインや文言)を見直す方向で調整します。」

まとめ

解像度を上げることは、ビジネスや日常生活の様々な課題を解決し、より良い意思決定をするための強力な手段です。

「深さ」「広さ」「構造」「時間」の4つの視点を意識し、継続的に解像度を高める努力が大切です。

解像度を上げると、日常生活でも仕事でも問題解決能力が向上し、より良い未来につながります。

- 家庭:買い物リスト作成時、「必要なものだけ」ではなく「予算内で栄養バランスも整える」視点で考えます。

- 職場:会議で曖昧な議論になったら、「具体的なデータ」や「他部署への影響」を確認しながら進めます。

- 趣味:新しいスポーツに挑戦するとき、「道具選び」「練習方法」「長期的な目標」を整理して始めます。

結果的に、あなたの仕事がもっとスムーズに、そしてもっと成果の出るものになります。

ぜひ、日々の業務の中で「これって、もっと解像度上げられないかな?」と考えてみてくださいね。