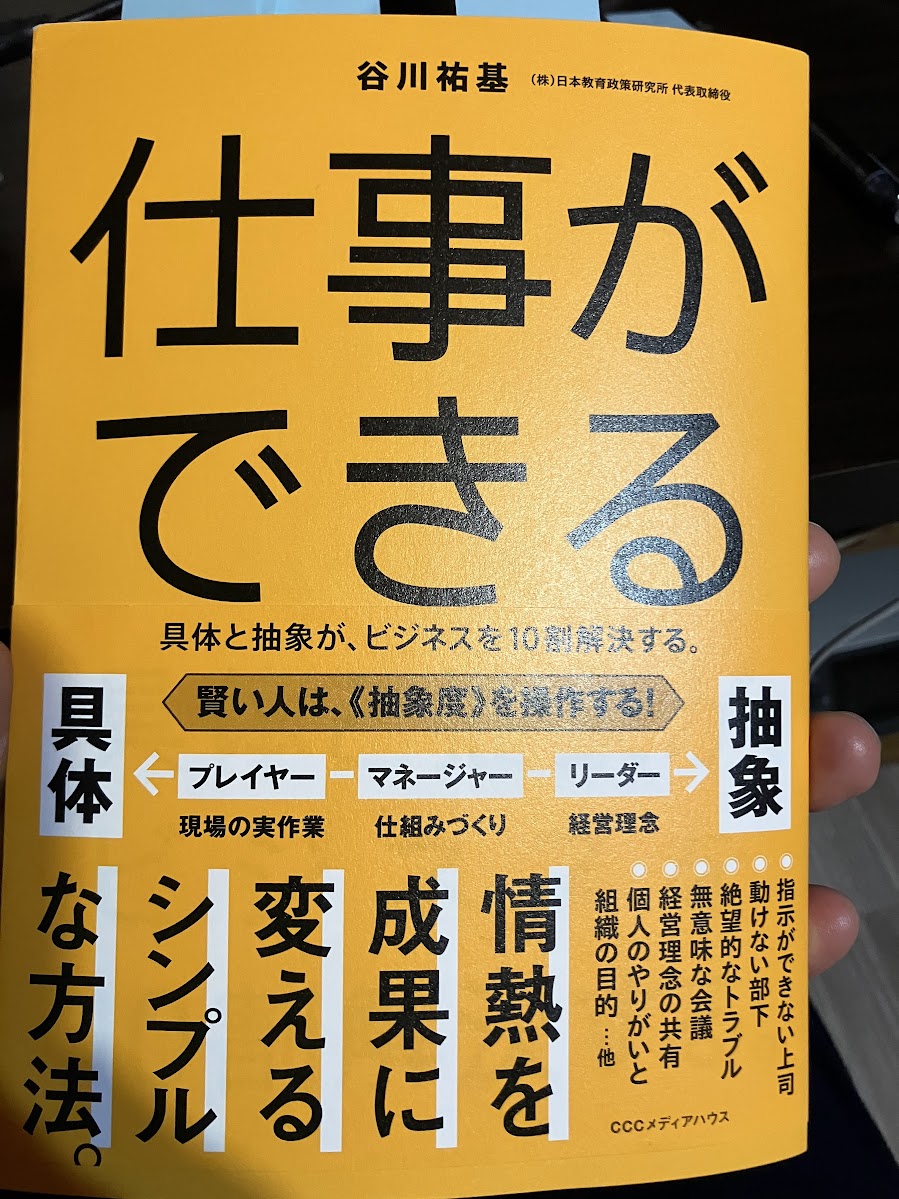

引用「具体と抽象だけで、仕事の10割はうまくいきます」

私は、この意見に賛成しています。

なぜなら、私は「仕事が上手くいくこと=問題解決すること」だと考えているからです。

引用「仕事への情熱が持てないことも、お客様との信頼関係も、社内コミュニケーションの悩みも、すべて具体と抽象で解決できます」

具体と抽象は、問題解決する思考法です。そのため、本書を読めば仕事の悩みが100%減ります。結果、月曜日が楽しみになります。

本書を読めばその答えがわかります。

目次

- 第1章:部下とのコミュニケーション 上司と部下のミスコミュニケーション

-

上司と部下のミスコミュニケーション

- 第2章:あなたの会社の組織図が真の姿を顕現する

-

ピラミッド型組織図を90度回転させると

具体と抽象とは

3つの役職と抽象度

- 第3章:組織のコミュニケーション、抽象度のリレー

-

都下の仕事は、「上司の指示に従う」ことではない。

都下の仕事は、「上司の指示を具体化すること」である。

コラム:具体化の方法 4W1H

抽象度の移動が仕事の成長を左右する

裁量の幅、選択肢の幅をクリアにするには

対等な関係「部下が上司の指示を具体化する世界」

抽象度のリレー:マネジメント

抽象度のリレー:理想の抽象度とは?

結局、究極のマネジメントとは何か?

役職の抽象度が逆転するとき

コラム:抽象度が逆転するとき

コラム:抽象化の方法 WHY

上司を見限るたった1つのタイミング - 第4章:問題解決・目的と手段の階層構造

-

問題解決とは何か?

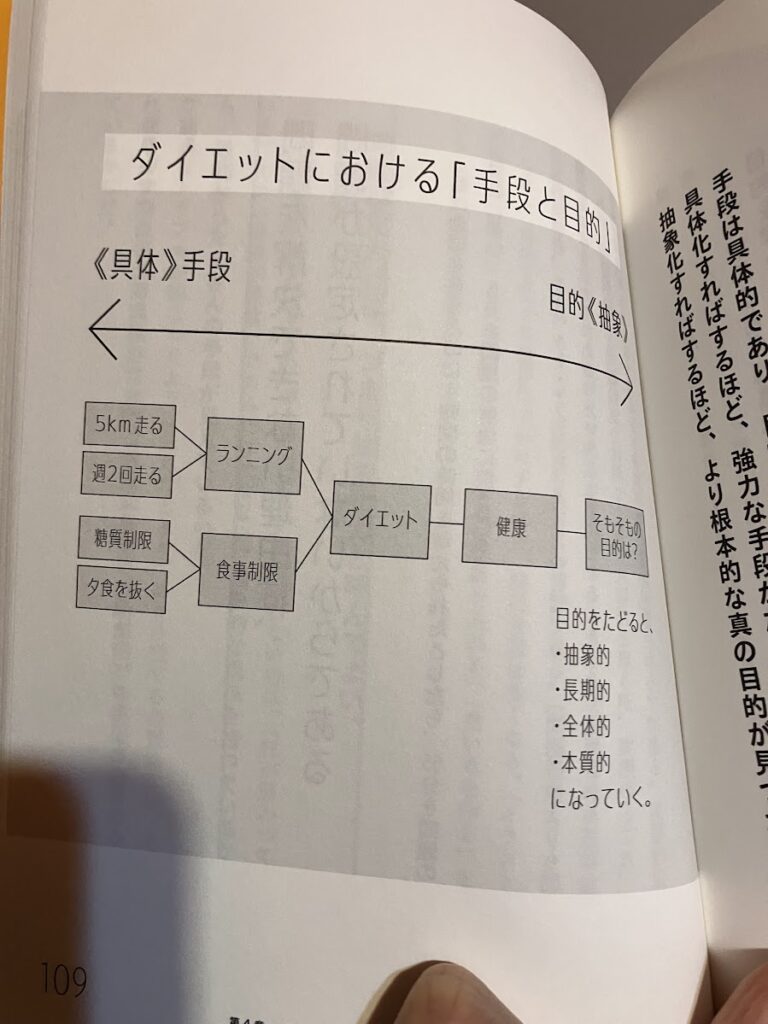

手段と目的の階層構造:そもそもその目的に立ち戻る

手段は具体的であり、目的は抽象的である

問題を解決できない理由は、問題が設定されていないからである

非生産的な会議はなぜなくならないのか

会議が持つ3つの役割

「会議」における「問題解決」とは

具体化と抽象化で会議を進行する方法第5章 経営理念の実用性

経営理念の大間違い

「中間システム」が経営理念を支える

経営理念を現場に浸透させる方法

経営理念作りに専門用語はいらない

なぜ、他社のマネジメントはうまくいかないのか

組織のビジョンと個人のビジョン

従業員の情熱を引き出す、唯一にして簡単な方法 - おわりに、具体化と抽象化だけで、仕事の10割はうまくいく

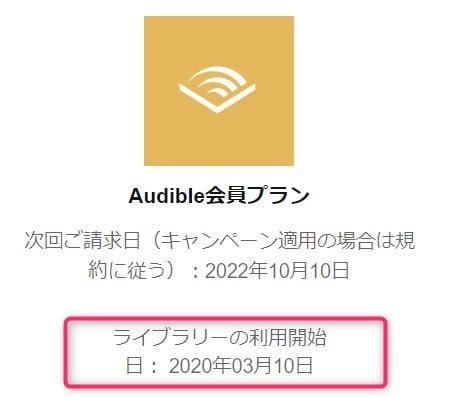

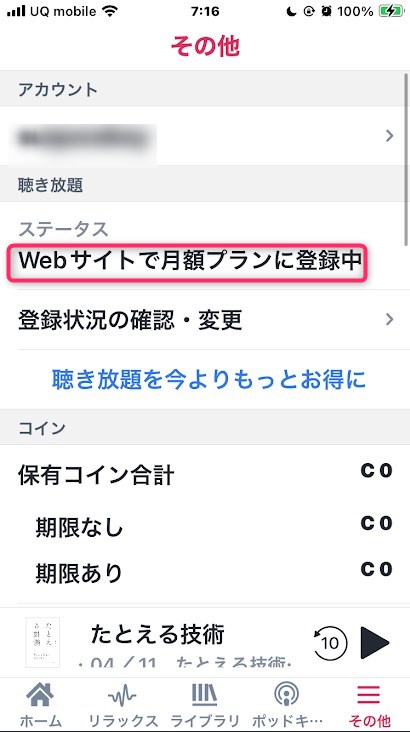

【4/15まで】2か月99円+アマギフ700円

3,000円分が99円でお試しできるキャンペーン中!今ならさらに、最大700円分のAmazonギフトカードプレゼント中!

この記事を書いている人

- Audible利用歴5年

- SEO検定1級合格

- 東証スタンダード会社員

要約:具体と抽象を行き来する【概要】

本書で伝えたいことは、仕事の成功要素として必須なスキルは「具体と抽象の往復運動」であるということです。

著者の谷川祐基氏によれば、仕事のできる人とそうでない人の違いは、この「具体と抽象を行き来する能力にある」とされています。

例えば「売れている広告のキャッチコピー」をそのまま真似しても商品は売れません。「そうだ 京都に行こう」とマネしても、パクりと思われ悪印象が残るだけです。

パクるのではなくて、分解し特徴を抽象化し、そこから自社の商品に合わせて再び具体化することが必要です。

「本質」や「法則」を見出すためには抽象化が必要であり、それを現実に展開していくためには具体化が必要です。

この往復運動こそが仕事の成功を左右するポイントとなります。

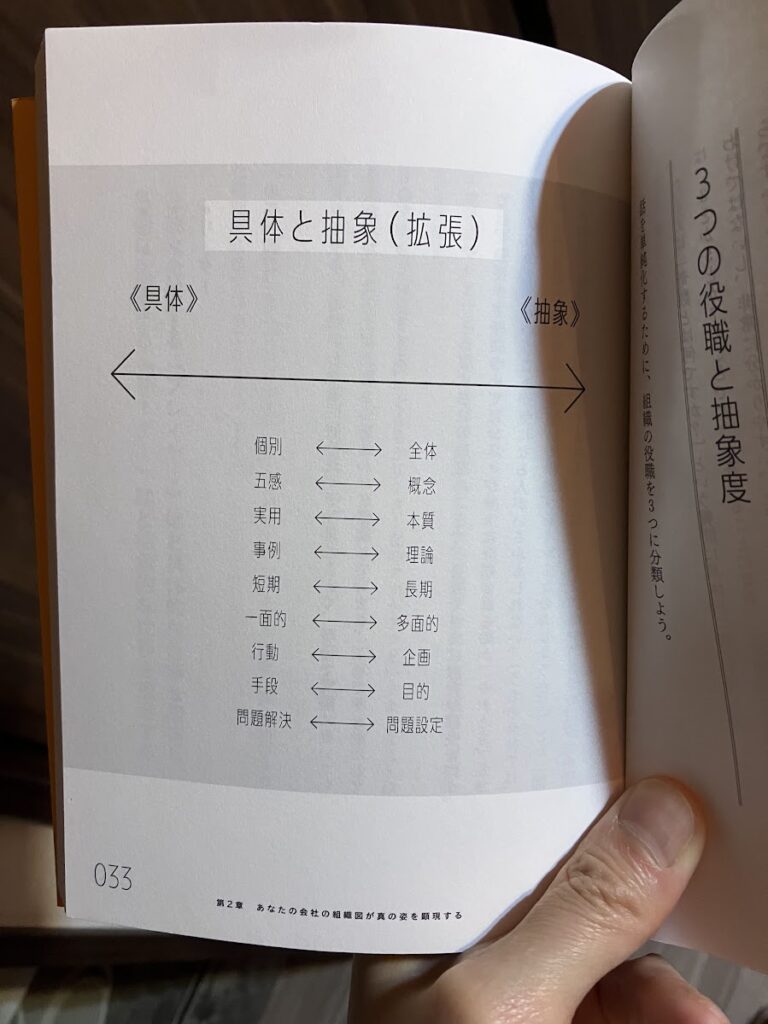

具体と抽象の定義

本書における具体と抽象の定義です。

左側が「具体」、右側が「抽象」

- 個別 ⟷ 全体

- 五感 ⟷ 概念

- 実用 ⟷ 本質

- 事例 ⟷ 理論

- 短期 ⟷ 長期

- 一面的 ⟷ 多面的

- 行動 ⟷ 企画

- 手段 ⟷ 目的

- 問題解決 ⟷ 問題設定

- 現実 ⟷ 理想

「個別 ⟷ 全体」であれば「犬は具体、動物は抽象」と言い換えられます。

ポメラニアンを抽象化すると犬。具体化はポメラニアンです。例えば、「どの犬種を飼うか」と問題が出たとき、具体と抽象と往復することで、「室内なら毛が抜けないトイプードル」など、選択肢が増えていきます。

特に重要な「現実と理想」の関係

印象的だった具体と抽象の定義は、現実 ⟷ 理想という捉え方。

書籍引用「例えば「現実を変えたい」と願うなら、まずは理想という抽象的な目標を描く必要があります。しかし、理想だけでは行動に移らず、ただの空想で終わってしまいます。具体的な行動によって初めて、その理想が現実となる。具体と抽象の往復が、仕事を円滑に進める鍵となります。」

実体験ですが、Web広告運用で成果の悪いとき、クライアントに改善提案を出すのですが、めんどくさくて実施しないことがありました。この状態が「空想」であり、なにも生み出さない最悪な状況です。

理想(抽象)だけでは単なる空想で終わってしまいます。具体的な行動があって初めて理想が現実になります。

「もっと売上を上げたい」「個人目標を達成したい」と願うなら、「現実」に向けたアクションが必要です。

(わかっているのですが)行動しなければ何も始まらない理由です。

コミュニケーションと抽象度の関係性

「サラリーマンの幸せの7割は、上司が握っている」

ソリが合わない上司のもとでは、どんなに好きな仕事も辛いですよね。逆に上司とソリが合えば、つまらない作業も楽しく感じるものです。

実際、会社が嫌で退職した人、心の健康を崩してしまった人、突き詰めれば「上司と合わなかった」ことがほとんどです。

一方で、上司の悩みの7割も部下のことだと判っています。

「部下が言うことを聞かない」

「部下が何を考えているかわからない」

「部下のやる気を引き出す方法を知りたい」

上司と部下のソリが合わない原因は、役割を理解していないからです。

そもそも一般社員と上司の役割は違います。一般社員は現場仕事で、上司は全体を見て指示することが多いです。このズレが上司と部下の関係を悪化させている要因です。

- 上司は、抽象的なビジョンや理想を示し、方向性を描く役割(抽象側)

- 部下は、その抽象的な指示を具体的な行動に落とし込む役割(具体側)

上司は部下に「もっと効率的に仕事を進めてほしい」という抽象的な目的を伝えます。しかし、部下は「具体的に何をどう変えれば良いのか?」という疑問を抱くことが多いです。

役割分担が共有されず、コミュニケーションに齟齬が生じると、双方の不満やストレスが増幅し空気が悪くなります。

コミュニケーションの改善【解決策】

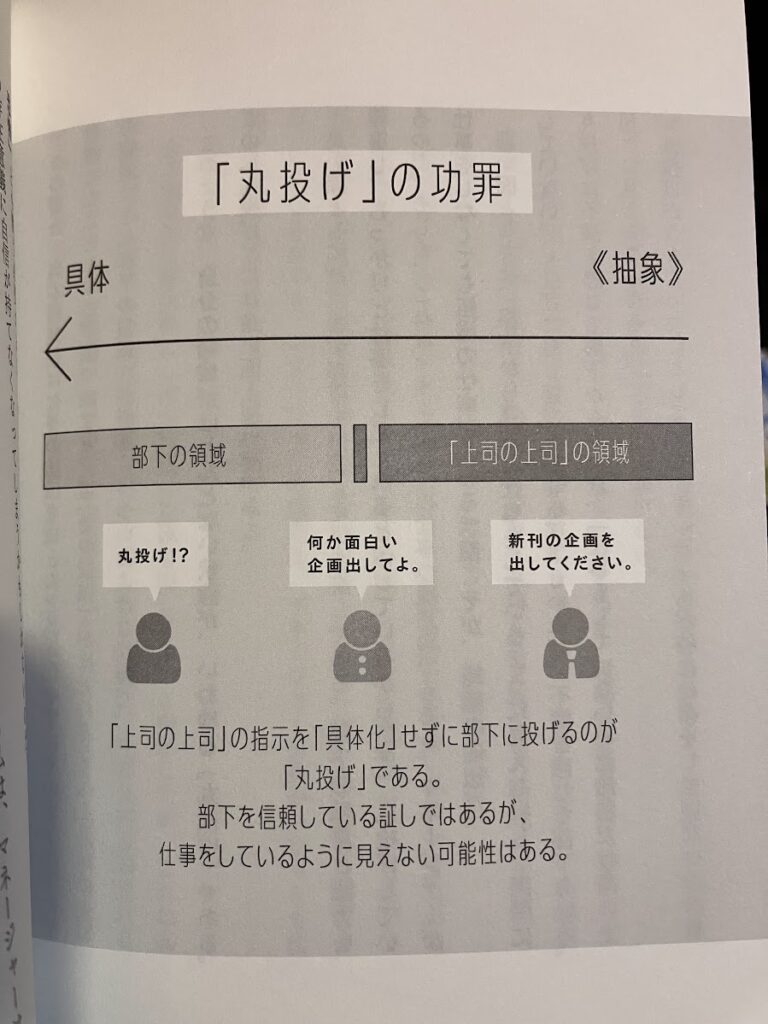

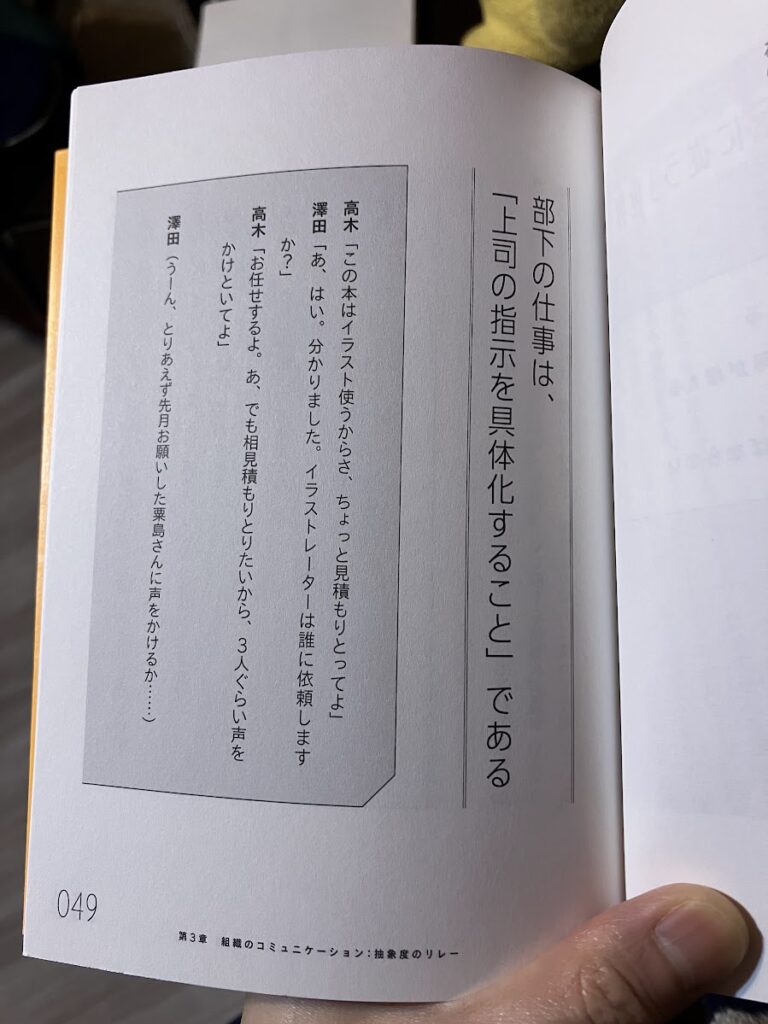

書籍引用「仕事とは、上司の指示を具体化すること」「部下の仕事は、上司の指示の具体化である。」

コミュニケーションの改善には、まず自分自身がどちらの側(具体 or 抽象)に属しているのかを理解し、相手の立場に合わせた伝え方を意識することが重要です。

上司は部下に対して具体的な指示や例示を心がけ、部下は上司の意図する抽象的な目標を正確に汲み取る努力が必要です。こうして、抽象と具体の「リレー」を意識することで、コミュニケーションは改善されます。

使えない上司でも、一応役割があるのに忘れてしまっている人が多いです。上司とうまくいっていない人は、まず上司の命令を具体化することから始めてみましょう。

4月の最新キャンペーンは公式からご確認ください

980円分無料体験。いつでも解約できます。

問題解決:目的と手段の階層構造

本書は、質の高い問題解決法を紹介しております。

問題解決とは「理想とする姿と現状を明らかにし、そのギャップを認識します。次に問題を引き起こしている原因を特定します。そして、解決する手段を考え実行する」フローを指します。

著者は「具体→抽象→具体」という思考の往復運動をマスターすることで、問題解決能力が飛躍的に向上すると説きます。

例えば、問題が発生した時、まずは現状と理想のギャップを認識し、その原因を徹底的に抽象化して捉えることが求められます。

ダイエットを例に取れば、単に「太ったから走る」ではなく「なぜ太ったのか」と抽象化することで、選択肢が増え、適切な解決策が見つかるということです。

お菓子毎日食べていたら、ランニングしても痩せにくいですよね。「走ったから甘いものがほしい」と食べる量が増加し、リバウンドするかもしれません。

その場合、ランニングではなく食事改善が優先されるでしょう。

問題設定にエネルギーをかけろ

アルベルト・アインシュタイン「私は地球を救うために1時間の時間を与えられたとしたら、55分を問題定義に使い、5分を問題の解決に使うだろう。」

「問題解決よりも問題設定のほうが重要である」

著者は「問題が解決されない一番の理由は問題設定が悪いから」「問題設定にはもっとエネルギーをかけるべき」と説いてます。

ダイエットでランニングを頑張っても、食べる量が減らなければ体重は減りません。しかし、目的をたぐり抽象化するほど解決手段は多くなります。

「ランニングを頑張る」よりも「お菓子を食べない」ほうが解決に近づくということです。

いわゆる「仕事ができる人」は、抽象的な視点を持っているから、最初からたくさんの手段が見えているということ。 重大なトラブルが起きても慌てません。なぜなら、他にも多くの解決手段を知っているからです。

具体と抽象を繰り返すことで「仕事ができるあの人」のように正しい問題設定ができて、すぐに解決もできるようになります。

「仕事ができる 具体と抽象が、ビジネスを10割解決する」まとめ

まとめです。

ビジネスの成功は、具体と抽象を往復し問題のピントを合わせてアクションすることが大切だと感じました。

もし、あなたが「なぜ自分の思い通りに仕事が進まないのか」「どうすれば部下や上司とのコミュニケーションが改善するのか」といった疑問を持っているなら、本書は価値ある解答を提供してくれるでしょう。

本書は1,000円ほどで購入できます。言い換えるとたった1,000円で問題解決スキルを得られます。

「具体と抽象の往復」を知らぬまま仕事をしていると、毎日残業が増えるだけ。そう考えると安い投資だと思いませんか?